出前授業・科学イベント

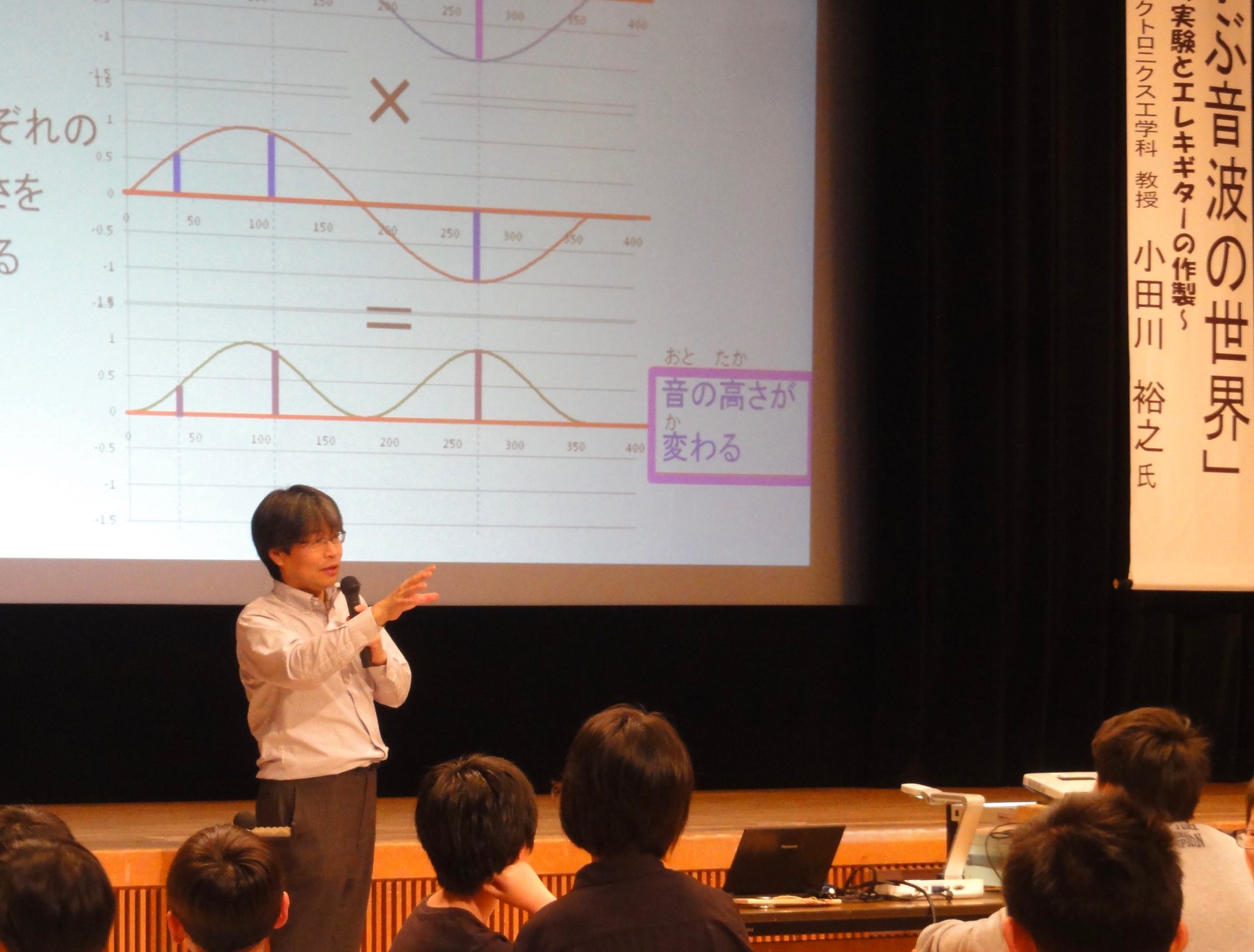

出前授業@荒尾総合文化センター(2017/4/23)

荒尾少年少女発明クラブの小学4年から中3までの皆さんに、波の足し算、引き算、掛け算について、実験をしながら説明しました。その後で、圧電素子をピックアップに使ったエレキギターを作製しました。半田付けが初めての子が半分くらいいましたが、みんな完成させることができました。

エレキギターは圧電ブザーをピックアップとして、アンプで増幅しスピーカーから音がでるというもので、ネットで作製例が報告されています(なので、オリジナルではありません)。部品を吟味して、一式で350円程度に抑えることができました。(現金購入ができれば、もっと安くできます。興味のある方はお問い合わせください。)

圧電素子、アンプ、スピーカー電池、板など一式で350円くらいで作製できました。

出前授業の内容

| イベント名 | 科学技術週間行事 (講演・製作) |

|---|---|

| 日 時 | 平成29年4月23日(日)13:30〜15:00 |

| 会 場 | 荒尾総合文化センター 小ホール |

| 参加者数 | 46人 |

| 内 容 | 「実験で学ぶ音波の世界〜不思議な音の実験とエレキギターの作製〜」 波の足し算、引き算、掛け算について、実験をしながら説明しました。その後で、圧電素子をピックアップに使ったエレキギターを作製しました。 |

| 本校参加教員 | 小田川裕之教授、山崎充裕准教授 |

出前授業@クアラルンプール日本人学校中学部(2016/9/2)

今年で開校50周年を迎える、クアラルンプール日本人学校中学部2年生の皆さん2クラスに、「コンピュータ内部での計算の仕組み」と題して出前授業を行いました。ディジタルの四則演算は足し算回路のみでできるという内容の一部で、引き算を足し算で行う方法について授業をしました(これは私のオリジナルではなく高専機構の松本先生のネタですが)。コンピュータなどに詳しい生徒さんもいて活発に質問してくれました。出前授業の後、保護者の方も含めて高専への進学説明会も行いました。

出前授業の内容

| 題 目 | 「コンピュータ内部ので計算の仕組み−引き算を足し算で−」 |

|---|---|

| 日 時 | 平成28年9月2日(金)13:30〜14:20、14:30-15:20 |

| 会 場 | クアラルンプール日本人学校中学部 |

| 参加者 | 2年生 22名×2クラス |

| 内 容 |

1.デジタル信号とは 2.2進数での数値表現 3.補数について 4.引き算を足し算で行う |

| 本校参加者 | 小田川裕之教授 |

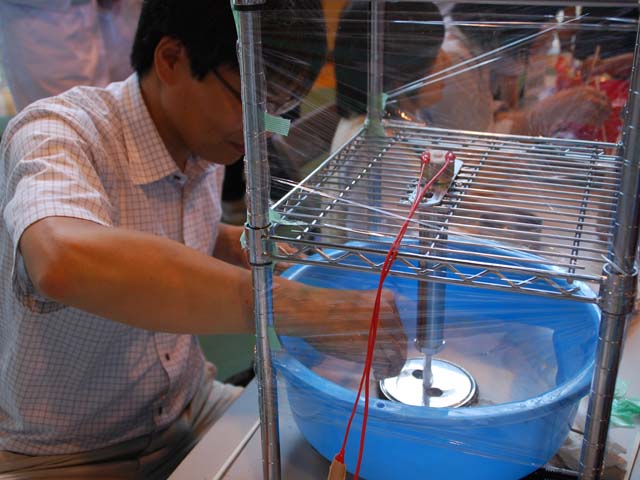

おもしろサイエンスわくわく実験講座2015@熊本キャンパス(2015/5/16)

IHクッキングヒータと「扇風機」で作った、自作の綿あめ機で綿あめづくりをしました。

おもしろサイエンスわくわく実験講座2014@熊本キャンパス(2014/5/17)

IHクッキングヒータで作った、自作の綿あめ機で綿あめづくりをしました。

おもしろサイエンスわくわく実験講座2013@熊本キャンパス(2013/5/18)

IHクッキングヒータで作った、自作の綿あめ機で綿あめづくりをしました。

出前授業@香港日本人学校中学部(2013/1/30)

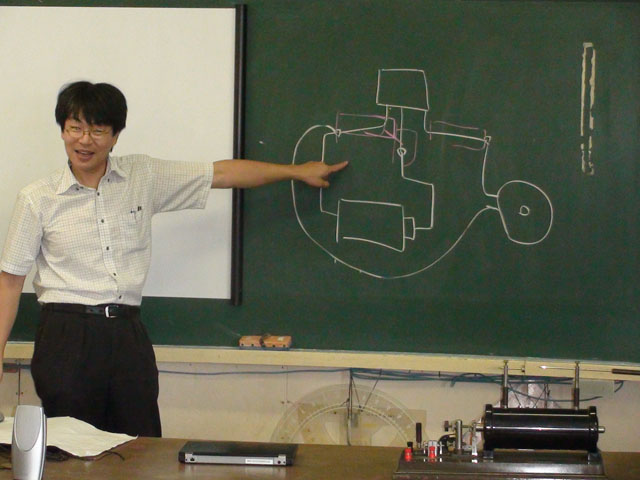

香港にある日本人学校中学部3年生のみなさんに、出前授業を行いました。

今回は2クラスに別れ、1クラス目は松本教授が、「コンピュータ内部の計算の仕組み」というタイトルで、ディジタルの四則演算は足し算回路のみでできるという授業をされ、2クラス目は私が「音で学ぶ波の性質」と題して、波(アナログ波形)の足し算・割り算・掛け算について授業をしました。ディジタル演算の授業では、ICトレーナーを使って実際に論理回路の簡単な実験もしました。さすが中学生のみなさん、少し込み入った話も理解してくれました。「すごい!」と関心してくれる場面もありました。

出前授業の内容

| 題 目 | 「コンピュータ内部の計算の仕組み」「音で学ぶ波の性質」 |

|---|---|

| 日 時 | 平成25年1月30日(水)9:00〜12:00 |

| 会 場 | 香港日本人学校中学部 |

| 参加者 | 3年生 40名 |

| 内 容 |

<1組:コンピュータ内部の計算の仕組み>(担当:松本) 1.計算機内部の演算 2.補数について 3.四則演算を足し算で 4.ICトレーナーを使った実習 <2組:音で学ぶ波の性質>(担当:小田川) 1.波の足し算(重ね合わせ、三角波・方形はの形成の実験) 2.波の引き算(逆位相の重ね合わせによるノイズ除去の実験) 3.波の掛け算(周波数変換について) 4.耳で聞こえる音の限界(超音波について) 5.超音波パラメトリックスピーカー(オーディオスポットライト)の実験 |

| 本校参加者 | 松本勉教授、小田川裕之教授 |

出前授業@七城小学校(2012/9/8)

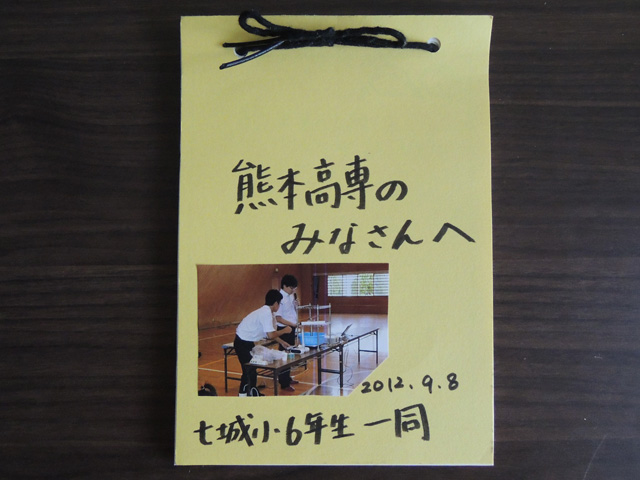

七城小学校の6年生のみなさんに、出前授業を行いました。

今回は、「電気と磁気」という新ネタで、実験と工作を交えた授業を行いました。前半は小田川の磁気と電気、後半は大隈先生のテクノクラフトと短い時間に工作がたくさんありましたが、みなさん集中して参加してくれました。

後日、うれしいことに、出前授業を受けた皆さんから感想の手紙が届きました。どうもありがとうございます。楽しんでいただけたようで何よりです。

出前授業の内容

| 題 目 | 電気と磁気 & テクノ手芸 |

|---|---|

| 日 時 | 平成24年9月8日(土)9:30〜12:00 |

| 会 場 | 七城小学校体育館 |

| 参加者 | 6年生 44名 |

| 内 容 | 前半は、IHクッキングヒータを使った自作の綿あめ器の仕組みを、電気と磁気の話をして説明しました。また、強力な磁石と手巻きのコイルで紙コップスピーカーを作りました。イヤホン出力からでも大きな音が出せるようにICを使ったアンプを付けました。 内容は以下のとおり(授業では難しい言葉や数式は使わずに説明しています) <前半:電気と磁気>(担当:小田川) 1.IHクッキングヒーターをつかった綿あめ器の実験 2.ものは何からできている?(原子の話) 3.電気の正体(電子の話) 4.電気 ―> 磁気(電磁石の話) 5.磁気 ―> 電気(発電機の話) 6.電気 & 磁気 ―> 力(電子に働く力の話) 7.磁石を使った紙コップスピーカーの作製(アンプ付き) <後半:テクノ手芸>(担当:大隈) 手芸とエレクトロ二クスが一緒になった目の光るフェルトの魚の作製 |

| 本校参加者 | 山崎充裕准教授、大隈千春准教授、小田川裕之教授、学生ボランティア約10名 |

おもしろサイエンスわくわく実験講座2012@熊本キャンパス(2012/5/19)

本キャンパスで行われた小中学生向けの科学イベントで、自作の綿あめ機で綿あめづくりをしました。綿あめは小学生に大人気でした。保護者の方にも興味を持っていただき、綿あめ機の仕組みについてたくさん質問していただきました。今回の綿あめ器のポイントは、IHクッキングヒータを使ったところです。イベント全体では約600名の参加者があったようです。

[関連リ・塔N]

出前授業@詫麻東小学校(2011/10/1)

詫麻東小学校のみなさんに、出前授業を行いました。

今回は、「学校で電気を勉強したところなので電気を見て実感できるような授業を」というリクエストにお応えして「電気を見る、電気を作る。」という新ネタで、実験と工作を交えた授業を行いました。活発で洞察力のある生徒のみなさんで楽しく授業ができました。

出前授業の内容

| 題 目 | 電気を見る、電気を作る。 |

|---|---|

| 日 時 | 平成23年10月1日(土)10:00〜12:00 |

| 会 場 | 詫麻東小学校理科室 |

| 参加者 | 小中学生 16名 |

| 内 容 | 「電気を見る」ということで、陰極線や放電の実験、圧電体を用いた発電の実験を交えながら、電気の正体は電子の流れだということを学びました。また、圧電振動子を使った電子オルゴールも作りました。 内容は以下のとおり(授業では難しい言葉や数式は使わずに説明しています) 1.とりあえず電気を見てみる(プラズマボールの実験) 2.ものは何からできている?(原子の話) 3.電気の正体(電子の話) 4.電流を見る(放電、陰極線の実験) 5.電気を作る(圧電体を使った発電の実験) 6.圧電体を使った工作(電子オルゴールの作製) |

| 本校参加者 | 山崎充裕准教授、小田川裕之准教授、学生ボランティア約10名 |

おもしろサイエンスわくわく実験講座in天草(2010/08/28)

「おもしろサイエンスわくわく実験講座in天草」に参加し、小中学生を対象に・タ験を交えた講演を行いました。本企画は、独立行政法人科学技術振興機構(JST)から、「地域の科学舎推進事業」の助成を受け、天草市教育委員会と連携して山崎充裕准教授(熊本高専PBL・総合教育センター科学技術教育支援事業担当)を中心に企画されたものです。

天草市の2箇所の会場で、計51名の小中学生が参加し、音の実験とスピーカ作製、3Dメガネ作り、偏光を使った万華鏡作り、スライム作り、電子工作とたくさんの実験や工作を行いました。ストロンボーンの作製では、学校で使うリコーダーとの類似点を見つけた児童もいました。本校の学生約20名がボランティアで協力し、積極的に準備や工作の手伝いをしてくれました。

出前授業の内容

| 題 目 | おもしろサイエンスわくわく実験講座in天草 |

|---|---|

| 日 時 | 平成22年8月28日(土)1回目9:00〜12:00、2回目14:00〜17:00 |

| 会 場 | 1回目:天草市亀場町公民館、2回目:地域交流センターおおくす |

| 参加者 | 1回目:小学生 26名、2回目:小中学生 25名 |

| 内 容 |

I. 実験で学ぶ音波の世界(1時間程度)(石橋、小田川担当分) 1.音とは 2.音の形(いろいろな音の波形の観察、高い音・低い音) 3.耳で聞こえる音の限界(超音波について、モスキート音) 4.波の足し算(重ね合わせ、三角波・方形波の形成の実験) 5.波の引き算(逆位相の重ね合わせによるノイズの除去の実験) 6.ストロンボーン(ストローで作るトロンボーン)の作製(波の選択、共振) 7.波の掛け算(周波数変換) 8.パラメトリックスピーカー(オーディオスポットライト)を使った実験 9.超音波を発生させる圧電体について 10.圧電振動子を使ったスピーカーの作製 11.圧電スピーカーをマイクとして、声の波形を観察 II. 科学実験・工作講座(2時間程度) 1.偏光フィルムを用いた万華鏡作り 2.3Dメガネの作成と立体写真作り 3.スライム作り 4.ドットマトリックスLEDを用いた電子工作 5.ライントレースロボットの説明、走行実験 |

| 本校参加者 | 山崎充裕准教授、下塩義文教授、松田豊稔教授、石橋孝昭准教授、小田川裕之准教授、学生ボランティア21名 |

[関連リンク]

- 熊本高専のNews

- JST地域の科学舎推進事業のページ

- 熊本放送(RKK)のページ(ニュースの動画が見れます)

出前授業@熊本市龍田公民館(2010/08/08)

熊本市龍田まちづくり交流室・公民館2階ホールで、近隣の小学生のみなさんに、出前授業を行いました。出前授業担当の数学の山崎准教授と情報通信エレクトロニクス工学科の石橋准教授、小田川で担当しました。空気砲、ストロンボーン、圧電スピーカーと3つの工作を行い、子供たちも満足のようでした。アンケートによると全員が楽しかったと回答してくれたそうです。参加者は24名でした。

出前授業の内容

| 題 目 | 体験いっぱい科学講座「実験で学ぶ音波の世界〜不思議な音の実験とスピーカーの作製〜」 |

|---|---|

| 日 時 | 平成22年8月8日(日)10:00〜12:00 |

| 会 場 | 熊本市龍田まちづくり交流室・公民館2階ホール |

| 参加者 | 小学生 24名 |

| 内 容 |

1.はじめに ・音と空気の振動・流れ 2.紙コップと風船でつくる空気砲 3.ストロンボーンの作製 4.音の実験と圧電スピーカーの作製 ・音波の形を見てみよう(オシロスコープで波形を見る、高い音と低い音) ・波の足し合わせ ・超音波とは(どこまで高い音が聞こえるか) ・超音波を聞いてみる(信号の掛け算で低い音に変換) ・オーディオスポットライト(隣の人・ノは音が聞こえない実験) ・超音波を使った計測(超音波で距離を測る、超音波診断装置の仕組みと簡単な実験) ・超音波と圧電(電気と超音波の変換) ・圧電スピーカー(実際に作ってみよう) ・圧電を利用した発電(実際に発電してみよう) |

| 本校参加者 | 山崎充裕准教授、石橋孝昭准教授、小田川裕之准教授、学生ボランティア10名 |

出前授業@荒尾総合文化センター(2010/04/18)

荒尾少年少女発明クラブの小中学生のみなさんに、出前授業を行いました。

熊本高専では、PBL・総合教育センターの科学技術教育支援事業の一環として、出前授業が行われています。今回は、荒尾少年少女発明クラブからご依頼があり、小田川准教授が担当しました。石橋准教授にもストロンボーンの作製をしていただきました。参加者は44名で、実験好きの子供たちで盛り上がり、楽しい時間となりました。

出前授業の内容

| 題 目 | 実験で学ぶ音波の世界〜不思議な音の実験とスピーカーの作製〜 |

|---|---|

| 日 時 | 平成22年4月18日(日)13:00〜15:30 |

| 会 場 | 荒尾総合文化センター |

| 参加者 | 荒尾少年少女発明クラブの小中学生 44名 |

| 内 容 | 「波の足し算・引き算と掛け算」をキーワードに、音を使った実験を交えて、波の性質について学びました。また、圧電振動子を使ったスピーカーの作製も行いました。 内容は以下のとおり(授業では難しい言葉や数式は使わずに説明しています) 1.波とは 2.波の形(いろいろな音の波形の観察、高い音・低い音・ノイズ) 3.波の足し算(重ね合わせ、三角波・方形波の形成の実験) 4.波の引き算(逆位相の重ね合わせによるノイズの除去の実験) 5.波の選択(音響導波路によるフィルタの実験) 6.ストロンボーン(ストローで作るトロンボーン)の作製(・gの選択との関連、共振) 7.波の掛け算(周波数変換) 8.耳で聞こえる音の限界(超音波について、モスキート音) 9.パラメトリックスピーカー(オーディオスポットライト)を使った実験 10.パラメトリックスピーカーの原理を「波の掛け算」と超音波の直進性で説明 11.超音波を発生させる圧電体について 12.圧電振動子を使ったスピーカーの作製 13.その他(空気砲で遊ぶ、圧電振動子による発電など) |

| 本校参加者 | 山崎充裕准教授、石橋孝昭准教授、小田川裕之准教授、学生ボランティア10名 |

[関連リンク]

社会人講座

2009年度 高周波技術者養成入門講座(2010/01/09)

熊本高専地域イノベーションセンター主催の社会人講座「高周波技術者養成入門講座」が開催されました。本講座は、6時間×5日間のコースで、小田川准教授はマイクロストリップ線路を担当しました。

社会人講座は、2009年10月に熊本高専が高度化再編されたことを機に、従来のセミナー・講習会を発展させ、精力的に実施されているものです。受講者には修了書が発行される予定です。

今後、更に充実したプログラムになる予定ですのでご活用ください。詳しくは、熊本高専研究支援係までお問い合わせください。

講座の内容

| 回数 | 月日 | 講師 | 内容 | 概要 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 12/12 | 松田豊稔教授 | 高周波入門 | 予備知識の復習(波動,交流回路),分布定数線路(特性インピーダンス,反射係数,整合他) |

| 2 | 12/19 | 下塩義文教授 | 高周波計測入門 | 高周波計測機器(ネットワークアナライザ,TDR)による高周波回路の測定と評価 |

| 3 | 1/9 | 小田川裕之准教授 | マイクロストリップ | マイクロストリップで構成される線路と回路素子(フィルタ)の設計から特性評価 |

| 4 | 1/16 | 松田豊稔教授 | 電波の伝送と放射 | 電波の伝送と放射の様子(仕組み)の電磁界シミュレーションによる理解 |

| 5 | 1/30 | 下塩義文教授 | 放射ノイズとEMC対策 | 差動伝送線路におけるコモンモード−ディファレンシャルモード信号の特性とそのノイズ対策 |

[関連リンク]

- 第1日目の様子

- 2009年度社会人講座パンフレット(PDF)ファイル

- 熊本高専問い合わせ窓口